Pubblichiamo un’anticipazione degli interventi “L’insegnamento pisano di Guido Calogero e La scuola dell’uomo” di Stefano Zappoli e “Guido Calogero, organizzatore politico” di Paolo Soddu, che verranno presentati nel convegno Le vie della libertà. Maestri e discepoli nel “laboratorio pisano” tra il 1938 e il 1943 in programma dal 27 al 29 settembre alla Normale, al Sant’Anna e all’Università di Pisa.

L’insegnamento pisano di Guido Calogero e La scuola dell’uomo

di Stefano Zappoli

Il Calogero chiamato a Pisa nel 1934.

Calogero prende servizio a Pisa alla fine del 1934, chiamato all’Università dal rettore Armando Carlini a sostituire Augusto Guzzo nella cattedra di Storia della filosofia, che Guzzo teneva dal 1932. Auspice della chiamata di Calogero a Pisa è Luigi Russo, già collega di Calogero all’Istituto Superiore di Magistero di Firenze, dove Calogero insegnava dagli ultimi mesi del 1931, quando era stato ternato al concorso per storia della filosofia. Gentile, che ha caldeggiato la chiamata, conta di coinvolgere fin da subito Calogero nell’attività didattica della Scuola Normale.

Calogero è in quel momento il più brillante giovane studioso italiano di filosofia antica. Ha appena compiuto trent’anni, ha già pubblicato due importanti libri scientifici (I fondamenti della logica aristotelica, editi nel 1927, e gli Studi sull’eleatismo, editi nel 1932), che sono stati recensiti o stanno per esserlo dalle più prestigiose riviste internazionali di settore. Ha una formazione ‘moderna’, nel senso che padroneggia, oltre alle lingue classiche, molto bene anche quelle moderne, il che gli consente di accedere con facilità a repertori, bibliografie e altra strumentazione tecnica in lingua, cosa allora inconsueta per gli studiosi italiani di filosofia antica. Tra le lingue moderne, poi, non solo legge ma anche parla correntemente il tedesco, essendo stato per un certo periodo in Germania come borsista, tra il 1927 e 1928, ed avendo coltivato e mantenuto rapporti con studiosi di lì. In Germania ha anche pubblicato alcuni articoli su rivista, in tedesco: nelle prestigiose «Kantstudien», per esempio, e poi anche su «Logos», che è la rivista dei neohegeliani tedeschi. Coi neohegeliani, poi, è anche in rapporti istituzionali, facendo parte, con Gentile, della Lega internazionale hegeliana, che ha già organizzato tre congressi: uno all’Aia, nel 1930, uno a Berlino, nel 1931, uno a Roma, nel 1933. Per quanto riguarda la sua bibliografia complessiva, Calogero vanta già allora qualcosa come 600 titoli, molti dei quali costituiti da voci dell’Enciclopedia italiana, dove Gentile gli ha affidato in pratica non solo tutta la filosofia antica, ma larga parte della redazione delle voci tout court filosofiche.

Il Calogero che giunge a Pisa è dunque un giovane, brillantissimo accademico. A soli trent’anni, ha rapporti personali con studiosi di fama internazionale. La chiamata a Pisa costituisce quindi la consacrazione accademica della sua posizione scientifica. Gentile gli ha inoltre affidato, all’inizio di quel 1934, la redazione del «Giornale critico della filosofia italiana», togliendola a Ugo Spirito, troppo ‘distratto’ dai suoi interessi politici. Calogero è, in questo momento, nel pieno della fase più felice della sua produzione scientifica. Progetta, già da qualche anno, una Storia della logica antica, che dà già allora per imminente e che dovrebbe rimpiazzare, nei suoi progetti, quella “ormai invecchiata” di Karl Prantl. Una volta pubblicata, essa sancirebbe il rango ormai internazionale raggiunto da Calogero in campo scientifico.

Ma, al di là di questo aspetto ‘tecnico’, qual’è più in generale il suo profilo intellettuale? Non si può dire che Calogero sia uomo chiuso nei suoi studi specialistici, né ristretto a determinate frequentazioni accademiche. Per esempio, è l’unico tra i gentiliani «romani» ad avere sempre avuto rapporti piuttosto stretti con Croce. Da Roma si è ormai allontanato, perché dal 1931, come si è detto, insegna a Firenze al Magistero di Ernesto Codignola, che costituisce un ambiente assai vivace, caratterizzato dalla presenza di Luigi Russo e, tramite questi, da contatti piuttosto stretti con Croce, tramite Adolfo Omodeo, che di Russo è molto amico. Siamo quindi lontani da un gentilianesimo ortodosso come poteva essere quello della Scuola di filosofia di Roma. Peraltro già prima di giungere a Firenze Calogero era tra i collaboratori delle riviste sia di Russo che di Codignola. Gentile è consapevole di queste qualità del suo giovane allievo, e sa benissimo anche che Calogero non è fascista. Oltre alla sua frequentazione di ambienti crociani, conta sotto questo profilo anche la moglie di Calogero, Marina Comandini, nipote di Ubaldo, già leader del repubblicanesimo romagnolo e maggior esponente di una famiglia che non aveva – a dispetto delle iniziali simpatie – poi aderito al fascismo. Gentile verosimilmente ritiene che la sostanziale apertura mentale del suo giovane allievo ne faccia potenzialmente un maestro. Si aggiunga che – dacché Calogero ne è il redattore – il «Giornale critico» ha acquistato un respiro nuovo, si è aperto alla collaborazione di studiosi stranieri, tedeschi in particolare (tra tutti, Karl Löwith) ed ebrei, a ulteriore testimonianza della elasticità mentale di Calogero, oltre che dell’ampiezza dei suoi interessi. È questo insieme di circostanze, unito alle probabili pressioni di Russo, a convicere Gentile del fatto che Calogero è l’uomo giusto per sostituire Guzzo a Pisa, dove non c’è solo l’Università ma anche la Normale.

Ma il trentenne Calogero non è soltanto storico della filosofia. È anche filosofo, per quanto privo ancora di un libro ‘suo’. E per il filosofo Calogero tuttavia proprio il primo anno del suo insegnamento pisano, ossia il 1935, è un anno di svolta. Sul piano filosofico questa svolta coincide col giudizio negativo che Croce pronuncia sulla «Critica» su alcuni articoli che Calogero gli aveva, nei mesi precedenti, inviato. Parallelamente, anche Gentile prende le distanze dal Calogero filosofo, pubblicandone sì «Giornale critico» la risposta a Croce, ma esplicitando certi suoi netti distinguo. Calogero, che fino a quel momento si era sempre dichiarato discepolo di entrambi, si rende conto in quella circostanza di essere ormai un epigono dell’idealismo, piuttosto che non un suo «inveratore» o «superatore», per utilizzare il suo llinguaggio di allora. Questo insieme di circostanze lo invita ad uscire definitivamente allo scoperto come filosofo, e quindi a pensare a una sua raccolta in volume dei suoi scritti filosofici più importanti, onde rendere pubblica la sua dottrina di una «fine» della filosofia del conoscere, secondo il titolo che Calogero ipotizza per quella raccolta già nell’estate del 1936, in una lettera a Gentile. Il libro, com’è noto, uscirà poi nel 1938 col titolo La conclusione della filosofia del conoscere.

Calogero era nato filosofo alla scuola di Gentile, ed era tutto intriso di quella tensione speculativa della quale per altro verso partecipava tutta la cosiddetta scuola romana di Gentile, il cui maggior esponente era il già ricordato Ugo Spirito. E se è probabilmente una forzatura asserire che anche Calogero partecipasse delle stesse tensioni ‘praticistiche’ che caratterizzavano Spirito e più in generale l’ambiente del gentilianesimo romano, è anche vero che negli apparenti interessi ‘logici’ di Calogero albergava una schietta tensione di tipo etico, caratterizzata da un fondamentale immanentismo. A proposito di questo attualismo dei «romani» una volta – in sede rievocativa – Spirito ebbe a definirla una «fede speculativa di carattere logico», ed esattamente in questi termini la cosa si poneva allora anche per Calogero. I suoi giovanili interessi per il socratismo, per esempio, interessi che trovano espressione nella sua traduzione e introduzione del Simposio platonico, edita da Laterza nel 1928, hanno infatti origine nel particolare contesto di quel gentilianesimo, e di necessità sottendono una polemica nei confronti del mondo cattolico, della sua filosofia e più in generale dei suoi orientamenti «spirituali». Polemica che trovò improvvisa manifestazione pubblica durante il VII Congresso nazionale di filosofia, che si tenne a Roma tra il 26 e il 29 maggio 1929 sotto la presidenza di Gentile e che venne aperto da un discorso di Mussolini.

Quel congresso – ai cui lavori Spirito e Calogero svolgevano funzione di segretari – costituisce com’è noto un evento assai importante per la storia dell’idealismo; è, per farla breve, il luogo dello scontro tra Gentile e Gemelli sull’applicazione del Concordato. È in tale circostanza che Calogero, forte dei suoi 24 anni e mezzo, si lancia in prese di posizione apertamente polemiche nei confronti del cattolicesimo, e polemiche ai limiti dell’intemperanza, prestando quindi il fianco alle durissime repliche dei cattolici, che puntualmente gli piovono addosso dalle colonne dell’«Osservatore romano». È questo un fatto decisivo della biografia intellettuale di Calogero. Ed è esattamente in quella circostanza che nasce il Calogero politico, nel senso che un giovane che aveva prevalenti interessi speculativi e che sostanzialmente era tutto interno al mondo accademico si trova improvvisamente coinvolto in una partita dallo schietto significato politico, e che Gentile sta giocando secondo una sua logica.

Di lì in avanti, per qualche anno, Calogero sarà impegnato nella costituizione e poi nei congressi della Lega internazionale hegeliana, impegnata a promuovere lo studio di Hegel, lega alla quale Gentile aderisce perché essa gli appare funzionale, anche sul piano della visibilità politica, ad un rafforzamento della sua posizione agli occhi di Mussolini. Essa gli offre infatti, con la dottrina dello Stato etico, la possibilità di conferire una base ideologica al fascismo alternativa a quella che si veniva elaborando in ambienti cattolici. Per quanto riguarda Calogero, è vero che i suoi scritti di questi anni non ce lo mostrano affatto come un hegelista politico. È un fatto comunque che Calogero partecipi a queste iniziative, a volte anche personalmente al fianco di Gentile, e che comunque egli sia apertamente impegnato in un’opera di diffusione dell’idealismo italiano fuori d’Italia.

Che quindi Calogero sia gentiliano, in questi anni, non è da revocarsi in dubbio. Ma gentiliano Calogero è tuttavia non tanto sotto il profilo politico, se per Gentile politico si intende il teorico dello Stato etico, quanto sotto quello teoretico e pedagogico, o – come si diceva allora – «speculativo». Il che spiega poi come Calogero in questi anni si schieri più di una volta a sostegno di Croce, anche contro chi, in seno al gentilianesimo stesso (è il caso di Ugo Spirito), ha aspramente criticato Croce per ragioni politiche. Di Croce – col quale ha un rapporto assiduo fin dal 1926 – Calogero sostiene in particolare le dottrine estetiche ed etiche, che ritiene utili a «inverare» l’idealismo attuale. E proprio in ciò sta il carattere carattere speculativo, teoretico, del suo idealismo o attualismo, che vive dell’aspirazione di «superare» e «inverare» sia Croce che Gentile alla luce di una concezione più alta, che superi i residui «logicizzanti» del loro pensiero e che consenta una più piena ed ampia conversione della filosofia in «pratica».

Questo tipo di idealismo speculativo (o «gnoseologico-speculativo», come lo ha definito una volta Valerio Verra) implicava poi una sostanziale svalutazione di altri indirizzi filosofici. È il caso per esempio del neokantismo tedesco, col quale Calogero in quegli anni doveva confrontarsi soprattutto sul terreno dell’interpretazione della filosofia antica. Sotto questo profilo c’è chi ha parlato, e a ragione, di una intonazione «nazionalistica» nel Calogero di quegli anni, dove per nazionalismo non deve intendersi altro che il convincimento, maturato già nel corso degli anni Venti, che l’idealismo italiano costituisse il punto più alto del pensiero o della filosofia contemporanea, e che sotto questo profilo l’Italia fosse venuta manifestando un suo ‘primato’ culturale, che ora andava affermato anche in Europa o nel mondo. Che era, poi, convincimento mutuato da certo Gentile e derivante – anche se in Calogero ciò non trovò mai menzione esplicita – dalla tradizione giobertiana del «primato» d’Italia. [….]

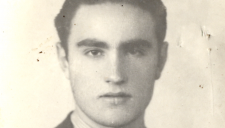

Guido Calogero organizzatore politico

Di Paolo Soddu

Nel 1979, ritornando sulla stagione del liberalsocialismo, Guido Calogero definì sé stesso un «pigro antifascista da sempre», svegliatosi «nel 1935 essenzialmente quando vidi che Mussolini già spediva il fascismo sul piano internazionale, assaliva l’Etiopia, preparava la seconda guerra mondiale, si era già accordato con Hitler».

In effetti, sebbene fosse segnalato fin dal 1930 come antifascista e discretamente e continuativamente sorvegliato nei suoi movimenti interni ed esterni, il fascicolo di Calogero al Casellario politico centrale è costellato soltanto dalle richieste e dalle concessioni del passaporto necessario alla sua attività di studioso con vaste relazioni europee. E dai solleciti e dagli interventi in suo favore di Giovanni Gentile, che ne agevolò e sostenne le ragioni con Arturo Bocchini nella lunga mediazione con il ministero degli Esteri. Negli anni della dittatura Calogero visse di una vita tranquilla all’interno delle istituzioni culturali e in una comunanza intellettuale e umana con Gentile. Fu quindi la proiezione internazionale della dittatura a favorirne l’approdo a un antifascismo attivo e alla precisazione della proposta liberalsocialista. Un percorso analogo, di superamento cioè di un’analisi tutta incentrata sulle fondamenta nazionali del fascismo, sottolineandone aspetti di una sofferta trasformazione che investiva la contemporaneità, caratterizzò anche Giustizia e Libertà e il conflitto che oppose Carlo Rosselli e il gruppo raccolto attorno a lui ai cosiddetti “novatori”, Nicola Chiaromonte , Andrea Caffi, RenzoGiua, Mario Levi.

Fu nel caso di Calogero la guerra di Etiopia a risvegliare un antifascismo famigliare nutrito dalla lettura paterna del «Mondo» di Giovanni Amendola e a incamminarlo lungo un percorso di impegno politico che avrebbe costituito un tratto caratterizzante della sua lunga esistenza, come se la forza delle cose avesse condotto ad assumere l’impossibile separazione, nella loro autonomia, di cultura e politica. Si sarebbe espresso nella diretta partecipazione ai diversi tentativi del farsi di una sinistra democratica consistente e autorevole: in primo luogo l’antifascismo e la Resistenza con il ruolo creativo e dirigente nel Partito d’azione; in una seconda fase l’immersione tra il 1955 e il 1962 nell’intensa vicenda del Partito radicale con la partecipazione diretta alle elezioni del 1958 nelle liste congiunte con il Pri in Abruzzo, a Siena-Grosseto alla Camera e a Verona al Senato; nel terzo e ultimo momento l’adesione infine alla breve speranza dell’unificazione socialista nel 1966 con la candidatura al Senato in un collegio della Calabria di Giacomo Mancini, che si rivelò la sua ultima sconfitta.

Dalla seconda metà degli anni trenta e fino al 1942, quando tra la fine di maggio e i primi di giugno venne arrestato prima e condannato poi al confino insieme con i maggiori esponenti liberalsocialisti fiorentini, Calogero fu con Aldo Capitini animatore del movimento, attivo soprattutto nell’Italia centrale. Su quell’esperienza, che è stata oggetto di molti studi che investono anche la ramificazione pugliese, Calogero e Capitini ci hanno lasciato diverse testimonianze. Il liberalsocialismo consentì, alla generazione cresciuta nella dittatura e partecipe della sua dimensione di massa della politica, di oltrepassare quei confini, di gettare lo sguardo sul mondo e di affrontare i dilemmi scaturiti dalle profonde trasformazioni intercorse tra le due guerre. Per Calogero di lì si dipanò l’esperienza politicamente decisiva della sua vita. E se la sconfitta della prospettiva che ne seguì segnò l’effettivo disporsi della democrazia repubblicana, rivelò anche gli ambiti effettivi della realtà italiana a metà del Novecento immersa nella «grande trasformazione» e nel nuovo scenario che ne derivò con tutte le specificità della sua vicenda nazionale. L’azionismo nei suoi diversi orientamenti e nelle strategie che ne derivarono operò nel secondo dopoguerra in posizioni di minoranza. Ambivano però a dare un segno e a orientare la costruzione democratica. Per quanto autorevoli, gli azionisti non conseguirono risultati significativi e, anzi, gli anni settanta ne allontanarono per sempre le prospettive. E tuttavia la loro cultura politica indicò in anticipo – la presbiopia fu uno dei suoi caratteri qualificanti – non solo un percorso, ma un modo di essere che conteneva l’essenza stessa di una compiuta maturazione democratica del paese o, se si vuole, di un sempre maggiore indebolimento degli aspetti più squisitamente nazionali in una prospettiva europea e occidentale. Vi è chi ha ritenuto un esito essenzialmente felice per il paese la sconfitta della cultura politica derivante dal Partito d’azione, perché la sua cifra si sarebbe vieppiù irrigidita in una proposta profondamente condizionata dalla presenza del Pci, del quale volente o no, l’azionismo sarebbe al fondo stato subalterno. In questa interpretazione c’è di vero soltanto la comunanza per quelle due forze della centralità dell’esperienza antifascista, ancorché vissuta così diversamente da derivarne due strategie esattamente alternative. In effetti Pci e Pd’a furono i due “partiti nuovi” scaturiti dalla seconda guerra mondiale, ma con un’analisi diametralmente opposta analisi intorno alla vicenda unitaria e al nesso nazionale-internazionale sempre più stringente nel corso del Novecento. Ne derivò un’operare politico che non poteva non essere in aspra contesa. Anche se l’azionismo rigettava le forme religiose, familistiche e classiste dell’anticomunismo, propugnandone al contrario la versione democratica, che in quanto tale si proponeva di comprendere, per meglio contrastarle, le ragioni del radicamento e della forza di attrazione della prospettiva comunista in Italia. L’azionismo fu politicamente ed eticamente decisivo in tutti i passaggi del farsi dell’Italia democratica che conservava la memoria del suo sorgere in contrapposizione con la dittatura e accompagnò l’intero sviluppo della formazione della democrazia repubblicana. Negli anni di De Gasperi furono con La Malfa, Ernesto Rossi, Manlio Rossi Doria le componenti del Partito d’azione a imprimere spirito innovativo e dinamico alle strutture portanti dell’economia italiana; a indicare con Parri e con Calamandrei, nel contempo, i limiti di una costruzione democratica incompiuta; a prospettare e a precisare con Altiero Spinelli la nuova dimensione europea; a proiettare il paese fuori d’Italia – Tarchiani ambasciatore a Washington, Fenoaltea a Ottawa, Franco Venturi addetto culturale all’ambasciata di Mosca, Guido Calogero dal 1950 al 1955 direttore dell’Istituto di cultura italiana a Londra. Nel centrosinistra dalle componenti derivate dal Partito d’azione – per tutti, La Malfa e Riccardo Lombardi – provenne il programma più rigorosamente riformatore che sia mai stato formulato nel nostro paese. E anche nella solidarietà nazionale fu quell’area a selezionare i contenuti di una politica per quel giro di svolta decisivo per il futuro del paese.

Fu la natura della democrazia italiana la questione centrale del Pda. Si traduceva nell’Italia di metà Novecento nell’esigenza storica di sconfiggere e liquidare l’intreccio costituito dall’antico dominio delle oligarchie, capaci per loro natura di alimentare le tendenze oclocratiche, all’interno di un perdurante, ossequioso e irrigidente senso delle gerarchie. Calogero, che era politicamente poco prudente, fu arrestato nel 1942 anche per questa ragione, per avere al termine di un consiglio di facoltà a Pisa perorato la sconfitta dell’Italia fascista. A tutto ciò il Partito d’azione oppose la democrazia e una proposta frutto di una riflessione nella quale tutte le componenti eretiche o comunque eterodosse delle culture politiche del Novecento si erano immerse prima di dare vita al partito. Il Partito d’azione guardò, sulla base delle diverse sensibilità che lo componevano, alla grande trasformazione realizzatasi tra le due guerre e di lì traeva i materiali che avrebbero consentito la costruzione di un sistema democratico dopo l’esperienza totalitaria.

I motivi diversi alle origini della ricerca azionista non derivavano tanto dal carattere radicale o moderato delle proposte o dalla divisione ideologica tra liberali, per quanto avanzati, e socialisti, ancorché poco marxisteggianti. Il lungo e aperto conflitto che intorno al liberalsocialismo oppose Calogero a La Malfa e che si è anche ripercorsa sulla riflessione storiografica sul Pda era più in generale un discorrere sul politico a metà del Novecento. Infatti, il dato originale, rispetto al quale si consumò la stessa sopravvivenza del partito, fu proprio la questione dell’autonomia del politico e, conseguentemente, della sua compiuta secolarità.

Per l’insieme delle culture che confluirono nel Partito d’azione la caduta del fascismo era cesura storica. Vi si condensava il precipitare di tutta la vicenda unitaria, la certezza di poter riconnettere passato – le origini – , con il presente per la consapevolezza infinitamente maggiore rispetto alle altre culture dei mutamenti epocali compiutisi tra le due guerre. E non era questa conoscenza meramente parziale, maturata sulla base di alcune e forse neppure delle più significative delle esperienze europee tra le due guerre. Era aspirazione a connettere il senso profondo della «grande trasformazione» e a tradurlo in una strategia consona a un paese che più di altri scontava il peso di una modernità arretrata. Fu indubbiamente La Malfa ad esprimere politicamente con maggiore lucidità questo percorso, questo sentire del Partito d’azione. Si poteva infatti realizzare, scrisse, «una democrazia nuova, ardita, fatta matura dalle esperienze e dagli errori del passato, senza pregiudizi di classe e di casta, senza timidezze e tentennamenti, con una visione chiara, precisa, inflessibile dei doveri collettivi, con una preoccupazione costante di realizzare un alto livello di umanità e di civiltà». Solo la democrazia consentiva di acquisire quelle «dignità e sicurezza di vita materiale e spirituale» imprescindibili per la trasformazione delle masse in cittadini. Questa società democratica sconosciuta al nostro paese era l’Occidente trasformato tra le due guerre, ammaestrato dalle «istituzioni liberali delle nazioni anglosassoni» e dagli «arditi rinnovamenti sociali della Russa sovietica». I contenuti della democrazia investivano innanzitutto lo Stato: andava «colpito al centro, con una fredda e calma valutazione dei suoi punti di forza e di debolezza». Poi, la questione meridionale, perché «la terribile minaccia di una frattura potrebbe incombere sull’Italia di domani». La democrazia imponeva una dimensione adulta, di «piena responsabilità» in quanto espressione della «presa del possesso dello Stato» da parte delle grandi masse popolari.

Anche per la componente cosiddetta liberaldemocratica e che storicamente sarebbe più coretto definire democratica tout court, il senso del Partito d’azione era la presa d’atto dell’esaurimento del paradigma liberale, tanto da rivendicare esplicitamente il porsi «al di fuori delle correnti tradizionali liberali». Per «questo partito che non ha storia prima del fascismo», «il compito economico e sociale dello Stato è altrettanto importante e prevalente che il compito di restaurare e conservare la democrazia politica». Era una visione compiutamente secolarizzata della politica. E lo era a tal punto dall’amplificare l’insofferenza nei riguardi delle ideologie, proprio perché riteneva che in un paese dal pluralismo debole, con fratture storicamente sedimentate, con il ruolo fondamentale della dittatura nell’affermazione della politica di massa, occorresse riannodare i fili con una tradizione della modernità, intravista per primo da Machiavelli, e che nel primo Novecento aveva animato le esperienze pur così diverse di Giovanni Amendola, giunto a una visione secolarizzata della politica soltanto dopo una piena immersione nel religioso e nella crisi della coscienza europea, e dello sperimentalismo di Piero Gobetti. […]